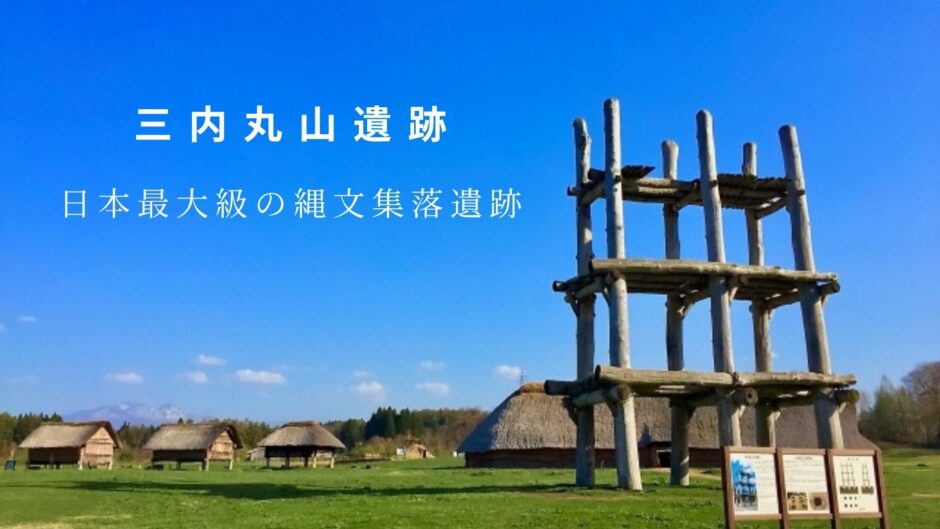

三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき)は、青森県にある日本最大級の縄文時代の集落跡です。約5900〜4200年前の長期間にわたって人々が暮らしていたことがわかっており、竪穴住居や大型建物跡、貯蔵穴などが復元されています。豊富な出土品や体験プログラムもそろっており、子どもから大人まで、楽しみながら縄文時代の暮らしを学べるスポットです。

ただ見るだけでなく、当時の住居や生活を再現した場所を歩いたり、縄文体験に参加したりと、五感をフルに使って縄文時代を体感できます。子供たちの知的好奇心を刺激し、歴史への興味を深める最高の機会となるでしょう。

【基本情報】三内丸山遺跡のアクセスと概要

所在地:青森県青森市三内丸山305

アクセス:JR青森駅からバスで約30分/青森自動車道「青森IC」から車で約5分

営業時間:9:00〜17:00(4月〜10月)/9:00〜16:30(11月〜3月)

定休日:毎月第4月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始

公式サイト:https://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/

三内丸山遺跡は、1994年に本格的な発掘が始まり、縄文時代の定住文化の実態を大きく塗り替える発見がされた重要な遺跡です。広大な敷地内には復元された住居や展示施設が点在し、屋内外のどちらでも縄文文化を学べる環境が整っています。

縄文人のサステナブルな暮らしに学ぶ、自然との共生の知恵

三内丸山遺跡では、約5,900年前から4,200年前に栄えた縄文文化の奥深さを、実際に歩き、見て、触れることで学ぶことができます。最も印象的なのは、広大な敷地に復元された縄文時代の集落です。

巨大な柱が立ち並ぶ「大型掘立柱建物」は、縄文人の高度な建築技術と共同作業の証であり、子供たちもその迫力に驚くことでしょう。また、竪穴住居に入ってみれば、当時の人々の暮らしの空間を肌で感じることができ、囲炉裏の跡や土器などから、彼らの生活の工夫を想像できます。

隣接すつ博物館「縄文時遊館」では、遺跡から出土した土器や石器、編み物、木製品など、数多くの遺物が展示されています。これらの遺物からは、縄文人が自然の恵みを最大限に活用し、豊かな暮らしを営んでいたことがうかがえます。

例えば、栗を栽培し、大量に貯蔵していた跡からは、食料確保のための高い技術と計画性が読み取れます。また、遠隔地から運ばれてきたヒスイや黒曜石は、縄文人が広範囲にわたる交易を行っていた証拠であり、当時の人々のネットワークの広さに驚かされるでしょう。

さらに、三内丸山遺跡の大きな魅力は、体験プログラムが充実していることです。土器づくりなどを通して、実際に手を動かしながら縄文人の知恵と技術を学ぶことができます。また、発掘体験では実際の遺跡に足を踏み入れることができます。

これらの体験は、縄文人がどのように自然と共生し、持続可能な社会を築いていたのかを深く理解する上で非常に有効です。子供たちは、これらの学びを通して、現代社会が抱える環境問題や資源問題について考えるきっかけを得ることができるでしょう。

【まとめ】三内丸山遺跡で、縄文の精神と知恵を未来へ繋ぐ

三内丸山遺跡は、縄文時代の暮らしをリアルに体感できる、日本が世界に誇る貴重な文化遺産です。広大な敷地に復元された集落を歩き、縄文時遊館で出土品に触れ、そして様々な体験プログラムに参加することで、子供たちは約5,000年前の縄文人の知恵や工夫、そして自然と共生する精神を深く学ぶことができます。

この遺跡での学びは、単なる歴史の知識に留まりません。縄文人が築き上げた、自然の恵みに感謝し、それを大切にしながら持続可能な社会を営む知恵は、現代社会を生きる私たちにとっても示唆に富んでいます。

ぜひ、青森県の三内丸山遺跡を訪れてみてください。五感で感じる縄文の暮らしが、お子さんの豊かな感性と学びの意欲を育み、未来を創造する力を培うかけがえのない経験となるはずです。